متحف العطور بحي ديور الصابون في مراكش بين وهج الروائح و رحيق التراث

محـمــد الـقـنـور :

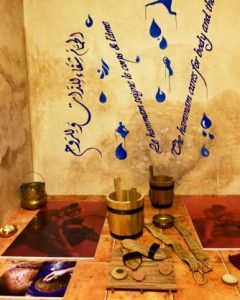

يشكل متحف العطور الموجودة في مراكش 2 درب الشريف، بحي ديور الصابون، مراكش المدينة فضاء ثقافيا مخصصا للفن والتاريخ المتعلق بالعطور في المغرب حيث يعمد المشرفين عليه إلى عرض مختلف أدوات وأليات تقطير عبق الأزهار من خلال استخراج النباتية والزيوت العطرية قصد تقديم باقات من العطور التي تختزل عبق روائح مسارات وإحتفاليات وتراث الوطن وفرصة لاكتشاف ثروة حاسة الشم المنطلقة من مدينة مراكش .

ويقدم متحف العطور بمدينة مراكش مجموعة من النباتات الطبية والعطرية وطرق استخداماتها التقليدية والحديثة المختلفة بشكل يكتنفه فن التصميم المغربي للقارورات والأكياس العطرية ، بالإضافة إلى وصفات علاجات للجسم وطرق متباينة لإمتلاكــ العافية وفن العيش ، تنفتح عن جمهور عريض من ساكنة المدينة وزوارها من المغاربة والسياح الأجانب لاكتشاف العالم عبر إستعمال كل الحواس من شم وبصر ولمس غيرها ، ومن خلال صناعة العطور المنطلقة من مجموعة من المكونات النادرة الطبيعية.

كما يشتمل المتحف على “ورشة صناعة العطور” التي تعمل على صناعة العطر المخصص للزوار، مما يجعل لكل شخص عطره الإستثنائي ببصمته الخاصة، كتوقيع إستشرافي يطبع كينونته .

في ذات السياق، يؤكد عبد الرزاق بنشعبان، مدير المتحف، والخبير في صناعة العطور Ethnobotanist لــ ”هاسبريس” أن مبادرة إنشاء متحف العطور في مراكش وفي قلب المدينة القديمة برياض يعود لفترة القرن التاسع عشر، يشكل إستعادة لنوع من الثقافة المغربية الصناعية ، و إستحضار لقواعدها وطقوسها ولمكانة العطور والبخور والروائح العبقة في فن العيش المغربي، حيث يتوفر المتحف يضيف بنشعبان على حديقة معلقة كخزانة للنباتات الطبية والعطرية تعطي لمحة عامة عن ثقافة استخدام النباتات المغربية في فن العطور.

في ذات السياق، يؤكد بنشعبان على أهمية إنفتاح المتحف على الناشئة من المتعلمين وملامح البيئة المدرسية، التي تسعى إلى تعليم الأجيال ثقافة إستكناه العبق والروائح العطرة وتذوق ملامح التراث العطري للمملكة ، مشيرا إلى أن المواد الأروماتية ذات المنشأ الطبيعي سبقت مــن الناحية التاريخية إلي المعرفة الوطنية والعالمية قبل المواد العطرية ذات المنشأ الكيميائي الصناعي .

هذا، وقد شكل تواجد العطور ونكهات الشم في الثقافة المغربية حيزا مهما ترجمته تفاصيل التاريخ، ومظاهر الفلكلور ومراسيم الإحتفالات، ومما جعل صناعة العطور وخلطات البخور والحلويات والوجبات المطبخية،تأخذ حيزا كبيرا في المعيش اليومي للمغارب، عبر مختلف الحقب التاريخية ، سواء على مستوى تقطيرها الطبيعي ، أو على مستوى أهمية وجود المواد الكيميائية العطرية من كل الأنواع وبشكل خاص تلك المستخدمة في العطور و الخلاصات الأروماتية ، مع مراعاة مدى ثباتها و عمق قوتها .

كما سعى العطارون المغاربة منذ القرون السالفة على خلط العديد من المواد الأروماتية من عود الصندل والحبق والورود المغربية الأصيلة والخزامى والعنبر والرانانج وغيرها بهدف الحصول على روائح عطرية أكثر فرادة و بهجة عند شمها ، مما حولها إلى مركبات مغربية تحظى بخصوصيات عالمية ،وتشكل منافسة متواجدة للعطور الباريسية نفسها، إذ كانت صناعة العطور لدى المغاربة منذ القدم تعتبر من التقنيات العلمية والمخبرية، وترتبط بالفنون المغربية القديمة المتعلقة بصناعة العطور.

ويعود أصل و منشأ كلمة العطور Perfumes الإنجليزية إلى الأصل اللاتيني Per fumes بمعنى الدخان المنبعث، مما يؤكد أن هذه العبارة، ترتبط بحرق بعض المواد المُعَطرة بهدف الحصول على روائحها الذكية من خلال الدخان المتصاعد منها لأهداف ومعاني عاطفية وصوفية وجمالية وكمَلمَحٍ أصيلٍ من ملامح فنون العيش المغربي.

ومهما يكن فإن إستعمال العطور في الثقافات العريقة لدى الشعوب الأخرى، يظل اتجاها موغلا في القدم ، إذ يرجع إستعمال العطر بمعناه المتداول إلي الفترة ما بين القرن السابع إلي القرن الحادي عشر قبل الميلاد في بلاد الصين، وإن كان العديد من الباحثين يربطونه بفترة أقدم تعود إلى فترات الحضارة الهندية والفرعونية، وجارة الفنيقيين وإزدهار أثينا وروما، في حين يؤكد آخرون على وجود أدلة تُفيد استخدام العطور منذ فترات موغلة في القدم ، إعتمادا على بعض الرسومات التي رسمت بالألوان في بعض الكهوف القديمة و التي أكتشفها Henery Lhote في عام 1963 م عند استكشاف بعض المناطق بجبل تيسيلي في شمال إفريقيا، حيث تُظهر الرسومات داخل هذه الكهوف صورة امرأة تتحلى بباقة كبيرة من الزهور المعروفة بالمغرب والشمال الإفريقي من ذوات الرائحة الزكية، حيث كان قدماء الأفارقة الشماليون يستحضرون العطور من خلال غلي النباتات الأروماتية في الماء ، أو بنقعها في الزيت، وإن كانت الطريقة السابقة تعطي كميات من العطر أكثر من طريقة الماء المغلي ، حيث أن الزيت الجوهري يتطاير مع بخار الماء .

والحقيقة أن طريقة التقطير كانت قد توقفت خلال عصور تاريخية ، كما فُــقدت المعلومات الخاصة بها ، حيث مرت أكثر من أربعة قرون قبل أن يقوم العالم أبن سينا بأحياء طريقة التقطير البخاري للحصول على المكونات العطرية الزكية في عام 1150 م ، ثم تبعها أتساع نطاق العملية للمواد المحتوية على الكحول بهدف تركيزه من المحاليل المحتوية عليه مثل العنب والليمون والحامض و غيره من الفواكه الغنية بالسكر .

ولقد كان هذا الاختراع المنبثق من غلي المواد العطرية النباتية لدى المغاربة ذا أهمية كبرى في تطور صناعة العطور ، غير أن سنة 1370 ميلادية شهدت مولد الحصول على الكحول الذي أستخدم كمادة مذيبة، في حين إستمر تقطير الزيوت الجوهرية في فرنسا خصوصا ومجموعة من الدول الغربية على غرار النمسا وروسيا القيصرية منذ القرن السادس عشر والتي كانت تستخدم في الأغراض الصناعية .

ولقد كانت عملية تقطير الزيوت العطرية من أهم الخطوات التي أمكن عن طريقها الحصول على المكونات العطرية من مصادر طبيعية وبشكل مركز، مما مكنها في تصير الوسيلة المتاحة للاستعمال في العطور.

وعلى كل حال، فلم يتطور استخدام الكحول كمادة مذيبة إلا في عام 1450 م ، وهو ماتوضحه الكتابات التي كان يكتبها أحد الكيميائيين باسم مستعار حيث كان يوقع ببازيل فالانتاين Basil Valentine ، تيمنا بالقديس شفيع العشاق في الثقافة المسيحية الغربية .

وسواء أكان الصينيون أو الأفارقة الشماليون هم أول من حضر العطور أم غيرهم ، فإن الثابت يقيناً أن شعوب شمال إفريقيا من الأمازيغ وكذا قدماء المصريين بفعل عامل المثاقفة La culturation كانوا أول من حضر الزيوت العطرية الجوهرية بسحق وعصر البذور و الثمار مع استخدام الزيوت الباردة أو الساخنة في عملية الاستخلاص ،قبل أن تنتقل هذه المنتوجات إلى شبه الجزيرة العربية وأروبا الشمالية وإفريقيا ، والقائمة على تحويل جزء من المكونات العطرية إلي زيوت لاستخدامها في أغراض دينية أو غيرها من الاغراض العلاجية والترفيهية والجمالية .

ومع الحصول على المركزات و الخلاصات العطرية الحديثة ، تطورت المبادئ الأساسية للمواد العطرية الزكية في مطلع القرن التاسع عشر، وهو ما نتج عن خلق مواد راتنجية فواحة وعالية الجودة ، ساهمت في تعميقها مستجدات الثورة الصناعية، وتطور علوم الكيمياء ، وتقنيات التنقية للمواد الخام .

وكان لإدخال الكيماويات العطرة في صناعة العطور نتيجة مباشرة لتطور الدراسات و التحسن المتزايد في المعرفة الكيميائية ، بالإضافة إلي تطور التقنيات في كل من الكيمياء التحليلية و التركيبية ، حيث أصبح من الممكن عزل بعض المكونات الفردية و التعرف على المصادر الطبيعية للرائحة ، و تحضير المواد الموازية و المكافئة لها صناعياً ،و تخليق المواد الكيميائية التي ظلت إلى عهد قريب غير معروفة في الطبيعة.

ولقد كان “النيتروبنزين” أول مادة كيميائية أمكن استخدامها في مجال العطور والتي تتميز برائحة الليمون المر ، و التي لم تكن معروفة في الطبيعة، إذ تم إكتشاف هذه المادة في عام 1834 م ، والتي استخدمت كعامل تلطيف للعطور ذات الروائح الغير مقبولة ، أكثر من كونها مادة مستخدمة في مجال العطور، ونظراً لسمية هذه المادة و احتمال سريانها إلي الدم من خلال الجلد ، وخوفا من تأثيراتها الضارة تم منع استعمال “النيتروبنزين” في مجال العطور، وتعويضها بمادة “البنزالدهيد” Benzaldehyde ذات التركيبة الكيماوية C6H5CHO ، كمركّبٍ عضوي يتكون من حلقة بنزين ومجموعة فورميل معوضة، وهو أبسط المكونات أو ما يعرف بـ”الألديهيدات” العطرية وأكثرها فائدة في المجالات الصناعية ، وكمادة كيميائية مأمونة الاستخدام ، قريبة من رائحة الليمون بشكل أقوى و أفضل .

وعبر مسارات التطور الكيميائي والتصنيعي للعطور، فقد تم إستنباط العديد من المواد الكيميائية العضوية العطرية خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر . مثل الكومارين و الخزامى و الهليوتروبين و التربينول .

و شهد عام 1888 ميلادية مولد إنتاج المسك الصناعي المعروف بــ Busc Baur تخليداً لذكرى مكتشف أول مادة كيميائية أروماتيكية غير معروفة في الطبيعة ، تقترب من رائحة مسك الغزال، حيث استخدمت ضمن مكونات العطور ، ثم تبعها بعد ذلكـ عدد أخر من المواد الكيميائية الأروماتية مثل “ميثيل أيونون” ، و”أيزو أميل ساليسيلات” ، و”هيدروكسي سيترونيلا” ، و العديد من منتجات الأسيتال .

وتجدر الإشارة إلي أن روائح هذه المجموعة من المواد الكيمائية لم توجد من قبل في الطبيعة، مما سمح بظهور الكيماويات العطرية الجديدة ، والأنواع الممتازة من العطور التي لم تكن معروفة من قبل ، فتوفرت بالأسواق في نهاية الحرب العالمية الأولى .

ومع ذلك، فقد استخدمت هذه المواد الكيميائية سواءا بمفردها ، أو بعد خلطها مع مواد عطرية ذات مصدر طبيعي ، كما أتسع نطاق استعمالها بغرض تقليد العطور الطبيعية الممتازة والتي تستخلص من الأزهار والتوابل والأعشاب والفواكه والرياحين ، فتتعددت مجالات استخدامها وطرائق إنتشارها وإشهارها.

وعلى هذا النحو، فإن المغاربة من الشعوب المتعطرة على المستوى العالمي والتاريخي، وممن يميلون إلى عشق العطور، منذ المولى إدريس الأول 127 هـ/ 743م – 177هـ/793م ، والذي دفع حياته كثمن لإستكناه رائحة قارورة عطر، فيما يتداوله الرواة ، وبعض المؤرخين قدمها له الجاسوس العباسي سليمان بن جرير الشماخ ، وعلى هذا النحو كذلكــ ، فقد كانت العطور الغازية تحضر عن طريق البخور، والسائلة عن طريق المستحضرات المقطرة، في كل المناسبات الدينية والإحتفالات العائلية والجماعية، ومختلف المواسم الفلاحية والطقوس الصوفية، وقد دفعت عجلة التطور في مجال ابتكار مواد كيميائية عطرية جديدة العديد من الخبراء المغاربة في هذا المجال، إلى إستحضار عطور في متناول الجميع من فئات الزبناء، قصد تقليص ارتفاع أسعار العطور الباريسية ، وتماشيا مع آفاق تصنيع العطور وتسويقها على نطاق عالمي بات يستلزم توفر كميات هائلة من المواد العطرية تقدر بالأطنان .

وبطبيعة الحال، فإن إنتاج المواد الكيميائية يعتمد على الجهات الموردة للمواد الكيميائية ، و على حجم الرصيد المُخَزّن المطلوب،كما هو الحال في الكيماويات التربينية التي تعتمد على موردي المواد التربينية ، و المنتجات الثانوية الناتجة عن تصنيع لب الخشب ، و التي تستلزم الاحتياج لكميات كبيرة من الخشب .

والحقيقة أن اعتماد صناعة العطور لدى المغاربة من الخبراء المعاصرين بات يقوم على مدى أهمية التسويق السائدة، وتكييف الأثمنة مع القدرة الشرائية العامة، وعلى نجاعة وقوة الصبغة الأروماتيكية للعطر، سواء على مستوى سمته الطبيعية أو مناحيه التخليقية، وبالنظر إلى جـودة الرائحة التي يرتكز عليها العطر كله ، وقوة وسلامة وإنسجام التركيب الكيميائـــي، ومدى توافـق المواد الكيميائية الأساسية ، ودرجة أمان مكوناتها وتكلفة العطر النهائية حيث تعتبر هذه المتغيرات ذات أهمية كبيرة فيما يختص بالمواد الأروماتيكية ذات المصدر الطبيعي بالإضافة إلى توافق كل المواد المستخدمة كمكونات للعطور ، مع خصائصها ومواصفاتها ورائحتها ، مما يضمن المحافظة على سمعة العطر في الأسواق التجارية ولدى المستهلكين والمستهلكات له.