الغساني سفير السلطان مولاي إسماعيل : أول مغربي يزور إسبانيا بعد سقوط غرناطة

محمــد الـقـنـور :

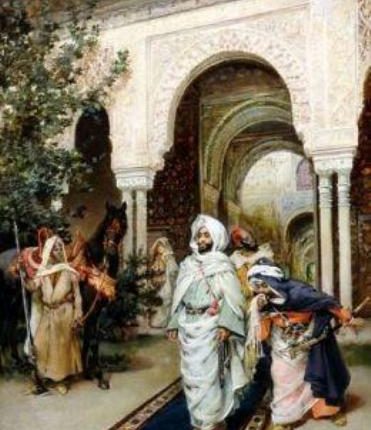

عندما شرع محمد بن عبد الوهاب الأندلسي الفاسي ، الملقب بالغساني في رحلته إلى أسبانيا ، سفيرا لسلطان السلاطين مولاي إسماعيل بن الإمام مولاي علي الشريف ، والذي حكم المغرب بقبضة من حديد ما بين سنتي 1672 1727 ميلادية ، كان ينتقل من حضارة إلى حضارة آخرى، وكان الغساني ، رجل المخزن الإسماعيلي من أوائل المغاربة، ممن سافروا إلى أوروبا، وشاهدوا آثار إندحار الحضارة الإسلامية في الأندلس، فقد كانت غرناطة آخر معاقل الإسلام قد سقطت تحت سنابك جيوش الملك فرناندو والملكة إيزابيلا سنة 1492،

كانت دولة المغرب الكبير قد انهارت مع زوال سطوة الموحدين. وأصبحت هناك ثلاثة كيانات كبرى تشبه الموجودة حاليا، ولكن كل كيان منها كان منقسما إلى مدن وإقليم أصغر. وفي الوقت الذي كانت فيه أوربا تضم أشلاءها وتواجه القرن السابع عشر كدول كبرى متوحدة تسعى لاكتشاف العالم واحتلاله كان العالم العربي يواصل التفتت ليتحول إلى دول بهية وسنية ومنصورة وكل ما شاءت من صفات لا تملك منها شيئا، أقاليم بلا شخصية تنزلق تدريجيا تحت نير الحكم العثماني.

كانت دولة السلطان مولاي إسماعيل ، قوية حكما وتدبيرا،كانت جندا منظما ومدافع منصوبة، قلاعا وحصونا مشيدة، كانت سيفا وقلما، وكان الغساني أحد رجالاتها الأفذاذ،ضمن أبناء المخزن الإسماعيلي، ومن جماعة الوزراء والحجاب الذين يحتلون أرفع المناصب وممن يشيرون على السلطان القوي القابض على زمام الأمور في المغرب الخارج من الفوضى ، بعد نهاية حكم السعديين .

فقد إبتدأ الغساني حياته المهنية والفكرية في أول الأمر ، كاتبا في البلاط الإسماعيلي ، وقد أهّله منصبه و مهارته وسرعة بديهته وحسن حظه، في أن يكون من حلقة الجماعة الأولى، ومن أن يتبوأ كرسي الوزارة، ثم مهام السفارة إلى إسبانيا، مرورا بمنطقة الأندلس المنكوبة .

وقد شهد عصر الغساني تبلور الصراع بين أوربا المسيحية في الشمال، وبين المغاربة المسلمين من عرب وأمازيغ وموريسكيين وحسانيين في الجنوب، على إختلاف روافدهم الثقافية ، ورغم مرور سنوات طويلة على سقوط الأندلس فلم يكن أحد من هؤلاء المغاربة قد نسي ثأره من الإسبان، الذين حولوا مساجد الأندلس لكنائس، وسيطروا على قصورها وقلاعها .

حلم من أجل العودة

ولقد زاد من حدة هذا الصراع في العالم الغربي في عصر الغساني أن الدولة العثمانية لم تكن قد انهت حروبها في أوربا بعد، ففي الوقت الذي بدأ فيه الغساني رحلته إلى الأندلس المنكوبة ، كانت القوات العثمانية التركية تحاصر “بلكراد” من أجل استعادتها من جديد، في حين كان الأندلسيون الذين تم طردهم من أسبانيا قد استوطنوا في مدن المغرب مثل تطوان وسلا وشفشاون ومكناس وطنجة وتافيلالت وفاس والرباط ومراكش، وتحديدا في حي القنارية، المشتق من جزر القنارية الإسبانية les iles canaries، وكان هؤلاء يثيرون المشاعر القوية نحو الارض الضائعة، وكانوا قد حولوا “فاس” وسلا ومراكش تحديدا إلى مدن للعلم والحلم،وكان بينهم العلماء والكتاب والمفكرون ممن جددوا الثقافة المغربية التقليدية وأضافوا تقاليد أندلسية جديدة لنظم الحكم فيها،ولأنماط العيش والمعمار، ولكنهم ظلوا متمسكين بحلمهم في العودة إلى الأندلس، وظلت الاسر الكبيرة تحتفظ بمفاتيح بيوتها في المدن الضائعة في الأندلس ، ويورثونها لأبنائهم على أمل أن يجدوا هذه البيوت في انتظارهم يوما ما، ومما يحضرني ، في هذا الصدد ويُثيرُ الحزن و الأسى أن هذا الأمر نفسه، يتكرر مع بعض اللاجئين الفلسطينيين الذين مازالوا يحملون مفاتيح بيوتهم فلسطين ويوقنون أن معجزة ما سوف تحدث في يوم سعيد وتنقذهم من مخيماتهم البائسة،في لبنان وفي سوريا وفي الأردن .

وإزاء هذا الوضع المطبوع بالصراع بين الجنوب المسلم والشمال المسيحي ، فقد انتشرت السفن الغربية في البحار – وخاصة الأسبانية والبرتغالية ، زمن الإستمرار في حمى الإكتشافات الجغرافية الكبرى، ثم البريطانية من بعدها وتسيّدتها وأصبحت تهدد الشواطئ المغربية وتحتل بعض الثغور منها كلما سنحت لها الفرص اللوجيستيكية والتاريخية لها بذلك.

وتعد مدينة العرائش، التي كانت سببا من أسباب رحلة الغساني ، موفد السلطان مولاي إسماعيل إلى أسبانيا، خير شاهد على ذلك. فقد كانت السفن البرتغالية هي أول من فطنت إلى أهمية هذه المدينة المغربية الساحلية وقامت باحتلالها وتحصينها، وكان السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي قد خاض كفاحاً مريرًا حتى استطاع أن يستردها من أيديهم خلال القرن الخامس عشر، وخوفا من أن تقع المدينة مرة أخرى قام السلطان مولاي إسماعيل بتحصينها بالأسوار السميكة والعالية، ولكن الغريب في الأمر أن سلطانًا مغربيًا آخر هو محمد الشيخ السعدي قام بتسليمها إلى الأسبان دون أي معركة ولكن وفق معاهدة ثنائية، تماما كما فعل أهل غرناطة ، زمن أبو عبد الله آخر ملوكها بدعوى إعادة إعمارها والمحافظة عليها.

وقد استلزم إسترجاع العرائش قتالا طويلاً آخر حتى جاء سلطان مغربي ثالث هو مولاي اسماعيل العلوي فعمد إلى محو أخطاء السلطان السعدي السابق وإسترد المدينة عام 1689م.

فقد كانت معارك السلطان مولاي إسماعيل ، متتالية وعنيفة، كبدت خسائر كثيرة في صفوف جيوش الإسبان ومرتزقة أوروبا، وبلغ عدد الأسرى من الحامية الأسبانية حوالي 500 جندي، ومن هنا جاءت فكرة السلطان مولاي إسماعيل في مبادلة الأسرى الذين وقعوا تحت يده بأسرى المغاربة من ممتهني الجهاد البحري ، ومن كافة المسلمين الذين كانوا متواجدين في الأراضي الأسبانية.

ومهما يكن ، فإن قضية الأسرى المغاربة وبقية الأندلسيين الذين بقوا في الأندلس على مدار أكثر من قرن ونصف قرن من الزمن، بعد سقوط غرناطة قد شغلت الرأي العام المغربي، والرأي العام الأوروبي على حد سواء، وكانت المعارك التي لم تهدأ سواء في البحر أو البر قد خلفت نوعًا من الجراح من الصعب اندمالها، وقد تعدت هذه المسألة كلا من المغرب وأسبانيا وانتقلت إلى اهتمامات البابوية في “الفاتيكان” بروما وداخل بلاط الخليفة العثماني في الأَسِتانَة.

ومن المؤكد أن السلطان مولاي اسماعيل كان من السلاطين المغاربة القلائل الذين استطاعوا الوقوف في وجه النزاعات الاستعمارية الأسبانية، والأطماع العثمانية ، وتمكن من التعامل وجها لوجه مع قوتهم البحرية التي كانت تتحكم في حركة الملاحة في البحر المتوسط. فأقام نوعًا من التوازن الجيو إستراتيجي من خلال علاقاته الديبلوماسية المستمرة مع لويس الخامس عشر ملك فرنسا، لدرجة أن السلطان مولاي إسماعيل عرض عليه أن يتزوج ابنته الأميرة كارولين، من أجل تقوية العلاقات بينهما.

الرجل الذي سافر

هذا، ويعد إرسال السلطان مولاي إسماعيل لمحمد بن عبد الوهاب الأندلسي الفاسي الغساني إلى الديار الإسبانية، دليلا على شعور المغاربة بالقوة والندية هو الوزير المتوفى عام 1757 ميلادية ، فقد كان الغساني ينحدر من سلالة الأندلسيين الموريسكيين ممن هاجروا من الأندلس بعد أن تساقطت ثغورها واستقرت عائلته في فاس.

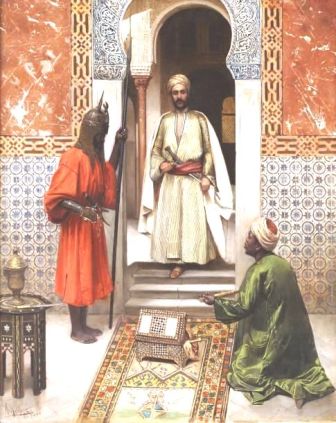

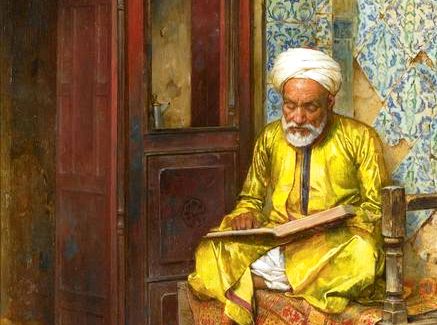

ولقد حملت عائلة الغساني معها قدرًا كبيرًا من العلم بالتراث الإسلامي، وكان ماهراً في نسخ المخطوطات في سرعة لا يضاهيها فيه أحد، وهو ما أهّله من الولوج إلى دار المخزن. فقد رحل من فاس إلى مكناس ليكون بالقرب من السلطان مولاي إسماعيل العلوي الذي كان نجمه صاعدًا، في كل بقاع العالم الإسلامي والغربي. وقد لفتت مهارته نظر السلطان على الفور لأنه كان نجيبا في ذلك. وذكر أنه كان كل ما يلقى من أوامر يكتبها ويستوفيها ولا يتهاون فيها بشيء مع كثرتها.

من أجل هذا قربه السلطان مولاي إسماعيل فصار وزيرًا، ثم اختاره من أجل بعثة إلى بلاد الإسبان، وكان للرحلة هدفان أولهما إنساني ويتعلق بمبادلة الأسرى المسيحيين بالأسرى المسلمين من المغاربة، ممن كانوا جنودا في الجهاد البحري، قبيل عصر السلطان، أو تجارا ملاحيين يجوب المتوسط بسفنهم ومراكبهم، أو حتى من المسافرين المغاربة والمهاجرين من المشرق إلى المغرب ممن سقطوا في أيادي قراصنة البحار الشمالية، وإقتيدوا إلى الأسر والعبودية.

خطة إسماعيلية

وعلى كل حال، فقد كان السلطان مولاي إسماعيل، يعتزم أن يبادل 500 أسير، من الذين أسرهم بعد موقعة العرائش مع العديد من الأسرى المسلمين وبقايا أسر الموريسكيين الذين بقوا في الأندلس بعد سقوطها وأرغموا على اعتناق المسيحية، كما أن أهداف بعثة محمد بن عبد الوهاب الغساني كان علميا وحضاريا ثقافيًا، يتمثل في استعادة مخطوطات السلطان مولاي زيدان السعدي إبن السلطان أحمد المنصور الذهبي، الذي كان عاشقًا للكتب والمخطوطات، ومن شدة خوف هذا السلطان على مكتبته الثمينة من أن تقع في أيدي غوغائيو القبائل ، بعد إستفحال “السيبة” وكثرة مهاجمة القبائل لعاصمته آنذاكـ مراكش، عمد إلى شحنها بإحدى السفن بآسفي حتى ينقلها إلى مدينة أكادير، وبينما كانت السفينة في وسط المسافة بين آسفي وأكادير أغارت عليها سفن القراصنة الأسبانية، واستولت على حمولتها بما فيها من كتب ونفائس، فتبددت النفائس من ذهب وحلي وأحجار كريمة وسروج مطهمة وسيوف خناجر غالية بطبيعة الحال، ولكن المخطوطات التي بلغ عددها خمسة آلاف نُقلت إلى مكتبة الاسكوريال الشهيرة في مدريد ، ليكون إنقاذ هذه المخطوطات من الأسر هو الهدف الثاني لرحلة السفير الغساني .

ورغم أن المستشرق الروسي المعروف كراتشكوفسكي لم يصدق هذه الأهداف المُعلنة، فقد شكك في أن تكون رحلة الغساني قد نجحت في تحقيقها. ويرى أن الهدف الرئيسي كان هو محاولة من الغساني لعقد صلح بين السلطان المغربي القوي مولاي إسماعيل والملكـ الأسباني يروم السيطرة على مضيق جبل طارق .

وحتى إن كان الأمر كذلك فهذا لاينفي شرعية وموضوعية الأهداف المعلنة، وأَيَةُ ذلكــ ، أن أي معاهدة للصلح لابد أن يستتبعها استعادة الممتلكات واستعادة الأسرى ورغم هذا الهدف السامي لرحلة الغساني إلا أن الكثير من مقاطع كتابه توحي أنه كان بدوره أسيرا بشكل أو بآخر، اسيرا لسطوة السلطان مولاي إسماعيل المطلقة التي كانت تحتم عليه فعل المستحيل من اجل نيل رضاه حتى وهو بعيد في بلاد الاسبان، أسير لأسوار المخزن وشراسة الجند وخائف لحد الرعب من سجون المولى إسماعيل التي كانت تمتد مثل قبو بالغ الاتساع تحت ارض مدينة مكناس، وهو مازال باقيا حتى الآن ورغم أنه تحول إلى مزار سياحي فهو لم يفقد شيئا من رهبته.

الغساني سفير بأكثر من عينين

ومما لاشك فيه أن رحلة هذا الدبلوماسي المغربي المميز محمد بن عبد الوهاب الغساني، يرحمه الله، قد أضافت بعد تدوينها وكتابته للملاحظات التي رأها في بلاد إسبانيا، القرن السادس عشر الميلادي، قد أضافت رصيدا كبيرا للتاريخ المغربي، وللآداب العربية، وللمغرب الذي خرج منه أشهر الرحّالة المشاهير أمثال ابن بطوطة وابن جبير والتيجاني والحسن الوزان وغيرهم ممن لا يزلن ولا يزالون يفعلون إلى حدود كتابة هذه الأسطر.

ومما لاشك فيه كذلكـ ، أن ازدهار “أدب الرحلات” في المغرب فرضه موقع هذا المملكة المغربية في أقصى العالم الإسلامي، وقربها الشديد من أوروبا ، وتواجدها فوق رأس إفريقيا.

وبعيدا، عن السفراء والرحالة المغاربة، والتجار المغاربة من رواد القوافي في مراكش وسجلماسة وفاس وتارودانت والسمارة وسلا، فقد دأب أكثر المغاربة من دخول الإسلام، ومند “رجال ركراكة” إلى شد الرحال نحو مكة إلى بيت الله الحرام والمدينة المنورة قبر رسوله الشريف، والقدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين، فكان ذلكــ ، واحدا من الأهداف والأحلام التي دفعت المغاربة للرحيل الدائم. ولكن رحلة الغساني كانت مختلفة في الغرض وفي الاتجاه عن رحلات الحج السابقة، فقد كانت رحلة ديبلوماسية، يرعاها مولاي إسماعيل ملكـ مغربي سدت شهرته كل الآفاق الدولية في عصره .

وقد ذهب الأستاذ محمد الفاسي الباحث والعالم المغربي يرحمه الله ، إلى أن الغرض من رحلة الغساني كان هو القيام بسفارة لدى إسبانيا كدولة أجنبية، طالما نافست المغرب، وكان الهدف منها أن يقوم بتدوينها السفير الغساني يرحمه الله نفسه ، خصوصا وأنه كان من أهل العلم والأدب .

تقارير ليست كالتقارير

وبالفعل فقد سجل الغساني تفاصيل هذه الرحلة في كتاب “رحلة الوزير في افتكاكــ الأسير” وغطت فترة عام كامل من عام 1690 إلى 1691 ويشوب الغموض الكثير من رحلة الغساني، فهي تنتهي فجأة وهو في طريق عودته، فبعد أن ينتهي من بعثته الدبلوماسية ويقابل الملك الأسباني نراه وقد أنهاها عند إحدى القرى المجاورة لمدينة طليطلة أو “توليدو” حاليا ، كما يطلق عليها الآن.

ولا يذكر الغساني شيئًا بعد هذه النقطة من رحلته رغم أنه يواصل الكتابة ولكن في موضوع آخر، ولعل طليطلة التي كانت منطلقًا لملوك العجم من أجل استرداد الأندلس وقد سقطت في زمن الغساني قبل نصف قرن من سقوط بقية المدن قد أثارت في نفس الغساني ذكريات الفتح الأول، لذلك ترك تدوين وقائع عودته وأخذ يتحدث عن وقائع الفتح بالتفصيل واللقاء الذي جمع بين طارق بن زياد الأمازيغي وموسى بن نصير العربي القادم من مركز الخلافة الأموية ثم الخلاف الذي دب بينهما وكيف حاول كل واحد منهما أن ينسب الفتح لنفسه.

نتائج سفارة الغساني

والواقع، أن رحلة الغساني قد نجحت في بعض أهدافها، فقد فقد قبل ملك أسبانيا صفقة تبادل الأسرى، وإن كان الغساني نفسه، أو التاريخ لايخبرنا شيئا عن جمع هؤلاء الاسرى أو ترحيلهم، أما بالنسبة للهدف الثاني ، المتعلق بإسترداد الكتب والمحطوطات العلمية والفقهية والأدبية، والوثائق المخزنية للسلطان السعدي المولى زيدان ، فقد قام المسئولون الأسبان بأخذ الغساني إلى مكتبة الاسكوريال في مدريد ، وجعلوه يرى بعينيه آثار الحريق الذي التهم كل ما في المكتبة من كتب ومخطوطات وكيف طالت النيران حتى أخشاب السقف. وقد اقتنع فيما يبدو الغساني بهذه الحجة ولم يثر الموضوع مرة أخرى.

وقد تبين فيما بعد أن حوالي ثلاثة آلاف مخطوط منها كانت موجودة في أقبية الدير المسيحي ، الذي لم تمسَسْهُ النيران أثناء الحريق المذكور.

وعلى كل حال، فقد أصبحت هذه المخطوطات والنفائس الفكرية والعلمية المغربية فيما بعد هي نواة مكتبة الاسكوريال في مدريد ، كأكبر مكتبة اليوم تحتوي على المخطوطات الإسلامية في العالم.

ولكن التحوّل الفكري الذي أحسّ به الغساني بعد انتهاء الرحلة كان واضحًا وجليًا، فقد بدأ الرحلة وهو يعتقد أنه ذاهب إلى مخزن آخر يشبه المخزن الذي خرج منه ولكنه اكتشف أنه أمام دولة تتطور ، وأن أسوارها حول حدودها الخارجية وليس داخلها، وأنها تعيش مرحلة مهمة من تحولها تنمو فيها بذور مؤسسات المجتمع المدني الحديث مثل البريد والصحافة والمستشفيات المتخصصة.

كما لاحظ الغساني أن إحساسه كواحد من أحفاد أهل الأندلس ، الفردوس المفقود قد تغير فقد بدأ رحلته إلى أسبانيا وهو يعتقد أنها إحدى ديار الإسلام الضائعة وسوف يعيدها الله – طال الزمن أو قصر – إلى الإسلام مرة أخرى. ولكنه فوجئ أنه أمام دولة مختلفة تماما، لم تعد تتطلع إلى الوراء ، وأن لقناطر المقنطرة من الذهب تتدفق عليها من العالم الجديد، وأن ملوكها باتوا يحكمون أجزاء كبيرة من العالم ، وأن سفنها من نوع “الكارابيلا” صارت تجوب بحار ومحيطات الدنيا .

ولم ينس الغساني أن يستخدم ذكاءه البارع وثقافته الشاسعة وأن يقدم تقارير بطريقة غير مباشرة عن الحياة اليومية للملوك والأمراء الأسبان ، وكأنه يبعث برسالة إلى مولاي إسماعيل سلطانه المغربي القوي الذي كان حاكمًا مطلقًا، لقرابة النصف من أراضي شمال إفريقيا يصف فيها تفاصيل طقوس يوم القيامة في المنظور المسيحي الكاثوليكي ، وكيف يقوم الملك بدعوة ثلاثة عشر رجلا من الفقراء إلى قصره، وهو نفس عدد الحواريين الذين حضروا العشاء الأخير مع السيد المسيح عليه السلام ، وكيف كان الملكـ يقوم بخدمتهم بنفسه ويقدم لهم الطعام ثم يقوم بغسل أقدامهم جميعًا وتنشيفها ثم يقبلها قدما،قدما.

فقد صور السفير المغربي الغساني صورة مدهشة لتواضع الملوك الإسبان حتى ولو تم ذلك مرة واحدة في العام .

لقد أحسن السلطان المغربي مولاي إسماعيل في اختيار السفير الغساني الذي أرسله. فقد كان الغساني مثقفا وأديبا وعالما بالتاريخ، و وزيرًا عارفًا بتفاصيل الصراعات الدولة والتناقضات بين الدول الأوربية ، وكان مع كل هذا، يبتعد في تقاريره الديبلوماسية عن كل تلفيق أو تحامل أو تزوير، ويتميز بأمانة كبيرة وروح إسلامية متسامحة في فترة عصيبة من الصراع الإسلامي المسيحي ، وما عرفه من محاكم للتفتيش قهرت الموريسكيين من مسلمين ويهود بالأندلس، وطبع كل أقطار أوروبا بروح التعصب الأعمى الذي لم يسلم من شروره حتى المسيحيون أنفسهم نتيجة محاكم التفتيش التي إستمرت منذ 1492 .

حضور السلطان

وعلى ما يظهر ، فإن كتاب “رحلة الوزير في افتكاكــ الأسير” الجامع لرحلة الغساني الوزير في بلاط مولاي إسماعيل ، والسفير يرحمه الله إلى بلاد إسبانيا ، جاء كتقرير مطول كتبه الغساني ليرفعه إلى أعتاب مولاي اسماعيل سلطان المغرب ، وإن تضمن نتائج رحلة دبلوماسية لم تكن كبيرة النتائج.

وقد اعتمدت هذه الدراسة على الطبعة التي أصدرتها دار السويدي في إطار مشروع ارتياد الآفاق وقام بتحريرها وكتابة مقدمة جيدة لها الشاعر نوري الجراح. وقد اعتمد هو بدوره على نسخة أقدم عمرًا حققها الفريد بن جرجس بن شبلي البستاني ونشرها في مدينة تطوان عام 1939مستندًا إلى ثلاث مخطوطات ناقصة.

وألفريد البستاني ، هو لبناني من عائلة مسيحية عربية، أعطى أبناؤها، على غرار المعلم بطرس البستاني، وسليمان البستاني وعبد الله البستاني الشيء الكثير للثقافة والموسوعة العربية خلال القرن التاسع عشر، فقد كان ألْفْــريد Alfredالبستاني يجيد اللغة العربية والأسبانية وقد عمل مترجما في صفوف قوات الجنرال فرانكو التي كانت تحتل المغرب، ولم ينشر البستاني نص رحلة الغساني كاملا ولكنه حذف منه فصلا كاملا أعتقد فيه أن الغساني قد سخر وانتقد فيه العقائد المسيحية.

ولكن هذه الرحلة لم تكن مجهولة قبل ذلك التاريخ.فقد خلط الكثير من المؤرخين بينها وبين رحلة قام بها مؤرخ مغربي آخر هو أحمد بن المهد الغزال ومن الواضح أنها كانت رحلة سفارية أخرى، ولكن الذي أعطى هذا المخطوط حقه بقدر هو المستشرق المعروف أغناطيوس كراتشكوفسكي الذي تحدث عنها بالتفصيل في كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي، ولقد وصف الغساني قائلا : من اتجاهه العام يبدو السفير المغربي الغساني كعالم أثنوجرافي واجتماعي أكثر منه مؤرخا. فهو يهتم قبل كل شيء بوصف الأخلاق والعادات والنظم وفي هذا المجال ، فقد تفوق معطياته أحيانا حتى الأوصاف الأوربية المعاصرة له.

الدخول إلى أرض الخصم

بدأت رحلة الغساني إلى إسبانيا يوم 19 أكتوبر 1690 من ميناء جبل طارق. وتعرضت مثل العديد من الرحلات إلى تقلبات الطقس الذي تعرفه منطقة البوغاز، مما أدى إلى تأجيل عملية العبور لعدة أيام. وكانت الخطوة الأولى في رحلة السفير المغربي الغساني هي من جبل طارق أول مكان وطأته أقدام القائد المسلم المغربي طارق بن زياد وهو يستعد لغزو بلاد إسبانيا، تحت إمرة خلفاء دمشق من الأمويين، الوليد بن عبد الملكـ ، ولكن الغساني رآى جبل طارق وقد أصبح حصنا منيعا تسكن فيها حامية عسكرية إسبانية ، أنظارها موجهة باستمرار ناحية الساحل المغربي، خوفا من عودة الجيوش المغربية لإحتلاله في نظرهم ،وحيث ظل الإسبان منذ سقوط غرناطة سنة 1492 م يترقبون هجمات المغاربة، ولكن المفاجأة أن الهجمة جاءت عبر القنال الإنجليزي عندما احتلت بريطانيا هذا الجبل بعد رحلة الغساني بأربعة عشر عاما فقط أي في عام 1704م.

والحق ، أن السفير الغساني سار بطول الساحل الإسباني بسفينته ولم يهبط إلى البر إلا في ميناء قادش وهناك كان في انتظاره استقبالان.

إستقبال رسمي من طرف حاكم مدينة قادش، وإستقبال شعبي يتمثل في عشرات الأسرى ممن إصطفوا في أزقة قادش ، ممن كانوا ينتظرون من يفك أسرهم، هاتفين بإسم السلطان مولاي إسماعيل ، فقد كان هؤلاء الأسرى، تحت الإقامة الإجبارية والحراسة المشددة، ولم يكونو في زنازن السجون الإسبانية، بل كانوا مطلقي السراح ولكن حالة بائسة ، وفي سوء تغذية، يقومون بالأشغال الشاقة من إقتلاع لحجارة الجبال، وإصلاح للطرق ولدورات المياه، كما كانوا عرضة للسخرية خاصة من جانب الاطفال الصغار الاسبان ،ممن يعيبون كلامهم المغربي، وهو ما لاحظه الغساني بنفسه.

ولا بد أن الحاجة إلى طاقتهم في مثل الأعمال الشاقة هي التي جعلتهم مطلقي السراح هكذا. فقد كانت قادش في هذا الوقت هي الميناء الرئيسي الذي يتدفق منه الذهب القادم إلى إسبانيا من العالم الجديد وما يخلق لدى ساكنة قادش من الدعة والرفاهية جعلت الأسبان يأنفون على القيام بهذه الأعمال الشاقة .

ولقد اكمل السفير المفاوض الغساني رحلته برا متوجها إلى الشمال، صوب مدريد، وهو ما سمح له ، أن يشاهد عشرات البلاد والقرى وأن يراقب طقوس الزراعة والري وبناء الطواحين الهوائية وتشييد القناطر، وفي أن يستمع إلى أغاني “الفلاح المفجوع” أو ما يعرف بــ “الفلامينكو” وأن يشاهد ضراوة حركات راقصيه وراقصاته، وكأنهن يحتججن على ضياع ممتلكاتهم ، وأن يقابل بقايا الأندلسيين من المسلمين واليهود، وقد علقوا الصلبان على صدورهم، مخافة إقتيادهم لمحاكم التفتيش التي لا ترحم، فقد شاهد السفير الغساني هؤلاء وهم يحاولون جاهدين إخفاء جذورهم القديمة وإظهار الاخلاص لحياتهم الإسبانية الجديدة ودينهم المسيحي. كما اجتاز الغساني العديد من غابات من الزيتون، كأعظم الآثار التي تركها المسلمون في الأندلس،بعدما جلبوا هذه الشجرة المباركة من وديان الشام،زمن فتوحات موسى بن نصير وعبد الرحمان الغافقي وطارق بن زياد ، على غرار فسائل النخل ، وابتكروا السواقي التي ترفع المياه من أعماق الوديان إلى أعلى التلال وحولوا الهضاب القاحلة إلى غابات من الزيتون مازالت مزدهرة حتى الآن.

“مورا” المدينة المُدوَّخـــةُ

وفي قرطبة قابل السفير الغساني أسيرًا من نوع آخر، إذ وقف حزينا ومشدوها أمام مسجدها الكبير الذي رأى كيف تشوهت عمارته وتحول قسرا إلى كنيسة كاثوليكية وهي رؤية أثارت الكثير من الحزن و الأسى في نفسه وجعلته يستحضر تاريخ هذا المسجد الكبير الذي كان مجرد حلم في صدر عبد الرحمن الداخل ”صقر قريش”وهو يسعى هاربا من مطاردة بني العباس ناذرا لله إن مكنه في الأرض، ونجَّاه من فيالق أبي العباس السفاح ، أول خلفاء بني العباس ، أن يبني له ولإعلاء إسمه جل جلاله أكبر مسجد، فيما لم تشهده عين بشر.

وهكذا، بقي السفير الغساني يستمع إلى كل الأصداء القديمة وهي تتردد في جنبات المسجد، خليط وارف من مزيج الأدعية والابتهالات ، فكأنه كان يتحسس أصداء استغاثات ما قبل سقوط قرطبة ، وهو يراقب الصلبان التي تعلو السقوف والأبواب ، والأجراس وهي تدوي من أعلى منارة قرطبة بدلا عن صوت الأذان.

وفي بلدة (الكاربي) قابل الغساني وجها آخر حزينا من بقايا الأندلسيين. إنهم أحفاد بنو سراج الذين اختلفوا مع آخر ملوك غرناطة ابو محمد الصغير فخرجوا عليه وأعلنوا تنصرهم وإعتنقوا الكاثوليكية ، وانضموا للإسبان وساهموا في حصار مدينة “الكاربي” حتى سقطت، والمدهش أن أحفادهم ظلوا يلعبون على هذا الحبل المتسخ والخبيث ، فلم يصبحوا مسيحيين مخلصين ولا بقوا مسلمين، وقد لاحظ السفير المغربي النابه، الغساني أنهم موطنون في إسبانيا من الدرجة الثانية ، وأن مواطنتهم الأسبانية ناقصة،وكأنهم توارثوا إرث الخيانة وخطيئتها جيلا بعد آخر.

وتأكد للغساني وهو يزور “مورا” مدينة أندلسية ، تأخر دخول أهاليها للمسيحية، فوجد أهلها يزرعون العنب بكثرة ولا يكفون عن عصره وتخميره وشربه صباح مساء ، كأنهم يدفنون في الخمر كل الذكريات التي كانت والتي لا يستطيعون مواجهتها.

ومهما يكن، فعلى هذا المنوال ، سارت ملاحظات الغساني، متأملا في أحوال الأندلس السليبة ، بلادا وعبادا، وباكيا على آثار الأندلسيين مندهشا من العادات والسلوكيات التي لم يرها من قبلُ، حتى وصل أخيرا إلى مدريد.

كانت مقابلة الغساني مع الملك الإسباني قصيرة ومُوجَزَة، اقتصرت على التحية الواجبة للملوك ، وتسليم خطاب السلطان مولاي إسماعيل وتبادل بعض كلمات المودة، ثم تركه الملك الإسباني لينعم بالضيافة والتأمل ريثما يأتيه الرد على الخطاب الذي حمله..

ولأن الغساني كان سفيرا ورجل دهاء وسياسة ، فقد أصر في تقاريره للسلطان مولاي إسماعيل على أن يطلق على الملك الإسباني لقب الطاغية ، وأن يدعو بهلاكه العاجل هو وأمثاله من على وجه الأرض.

أكثر من سفير

وطبيعيٌ، فقد كانت المدة التي قضاها السفير الغساني في إسبانيا مابين 1690 و1691 م، فرصة كبرى ليتابع مظاهر الحياة في إسبانيا الجديدة. ولعل اول هذه المظاهر الثراء الذي ظهر من جراء اكتشاف أمريكا أو الأرض الجديدة، وظهور الأشكال الأولى من تنظيمات الدولة الأوربية الحديثة مثل البريد والصحافة والخدمات الصحية المختلفة. كما راقب الرياضات التي يقوم بها الإسبان مثل التزلج على الجليد في الشتاء ومصارعة الثيران في الأعياد. وكانت المصارعة في ذلك الوقت لا يقوم بها مصارعون محترفون وإنما يقوم بالتصدي للثيران كل من يجد في نفسه الشجاعة، وما أكثر التهور الذي يُغلفُ بالشجاعة ، وإن كان ليس بينهما رابط عقل أو روح .

ويشرح الغساني بعضا من مكائد البلاط الإسباني ويقوم بزيارات عديدة لأسواق مدريد ، وقد بقي الغساني متجولا في إسبانيا ومقيما في مدريد حتى سمح له الملك الإسباني كارلوس الثاني بالدخول إليه، تذكره واستلم منه رسالة السلطان مولاي إسماعيل وأعطاها لمترجمه الذي ينحدر من مدينة حلب بالشام، وكان مسيحيا عربيا، ليترجمها له. وقد سببت له كلمات السلطان اضطرابا كبيرًا على حد تعبير الغساني فلم يجد بدًا من الامتثال لأمره المطاع ، فشرعوا في جمع الأسرى أما بالنسبة للكتب والمخطوطات فقد أخذوه في رحلة الأسكوريال الشهيرة بمدريد ، ليشهد بنفسه آثار الحريق الذي إلتهم الكتب، كما سلفت الإشارة.

وفي يوم 20 من أكتوبر عام 1691 قرر الغساني أن يغادر مدريد بعد أن انتهت مهمته، فجعل يطوف بالعديد من القرى حتى دخل مدينة طليطلة الباهرة. وهنا كانت نهاية المطاف رحلته مثلما كان هنا بداية الاسترداد.

وكانت طليطلة قد سقطت في أيدي الإسبان عام1086 م أي قبل سقوط غرناطة آخر المدن بحوالي 400 عام ، ومع ذلك لم ينتبه أحد إلى بداية الكارثة القادمة فلله الأمر من قبل ومن بعد.